【科研动态】香港科技大学与厦门大学联合开展珊瑚礁环境水下机器人试验:聚焦多学科关键技术,助力珊瑚礁生态保护

2025-06-16 作者:HKUST

本文来源于:香港科技大学

以下内容来源于:香港科技大学郑家纯机器人研究院

2025年5月15日-23日,香港科技大学郑家纯机器人研究院张福民教授自如机器人实验室团队携手厦门大学童峰教授声传输与信息感知研究团队,按照双方联合承担的国家自然科学基金国际(地区)合作项目的工作安排,于厦门大学东山太古海洋观测与实验站成功完成了一系列关于水下机器人技术应用于珊瑚礁生态监测与保护的联合试验。

此次联合测试历时多天,聚焦于珊瑚礁环境水下机器人机械抓取、水下三维视觉建图与水声通信,验证了多项关键技术,取得显著成果。此次跨学科跨区域的团队合作,同时结合了水下机器人技术和珊瑚礁生态保护需求,旨在推动前沿海洋机器人科技应用于生态环境的长期监测与保护。

一、以科技应对珊瑚礁生态系统的智能监测挑战

该项目聚焦珊瑚礁生态系统的智能监测挑战,旨在研发一套由自主水下机器人构成的“认知移动观测网络”。针对珊瑚礁浅海复杂环境中的动态多径干扰、平台资源受限及弱通联条件,项目创新性地融合水声通信、协同控制与智能感知技术:通过动态稀疏信道建模与自适应通信机制提升网络链路可靠性;设计AUV群体动态接入与资源调度算法,优化多节点协同观测效率;最终构建软硬件集成的实验网络,实现珊瑚礁环境参数的原位、实时、立体化采集与分析。

团队已搭建出实验型小规模水下机器人平台,具备基本的图像采集、环境感知与初步三维重建能力,能够在近岸海域开展初步生态调查。这项技术有望逐步替代传统潜水方式,提高数据获取效率和安全性,也为长期、连续的生态监测提供技术支撑。

东山岛海域优势珊瑚种类——盾形邓肯沙珊瑚

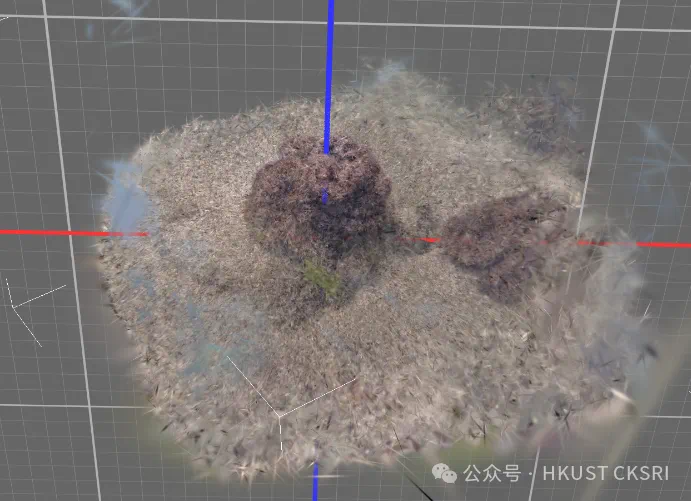

复杂海况下对盾形邓肯沙珊瑚的3D重建模型

研发团队此次针对水下环境中视觉干扰、噪声影响和狭窄环境约束,开发了改进型水下三维视觉重构算法,通过视觉特征增强、多传感器融合等方法,有效降低了视距受限、能见度低的环境对建图效果的影响,并成功实现在珊瑚礁复杂多变的空间内快速且高精度的三维重构作业。

另外,研究团队在珊瑚礁区域内开展了面向移动观测的水声通信实验,验证了水声通信技术在复杂水文条件下的可靠性和稳定性。该技术有望有效解决水下观测平台数据实时传输和智能化交互的难题,从而帮助建立面向珊瑚礁生态监测的立体化水下网络观测系统。

双方团队进行水下网络节点布放

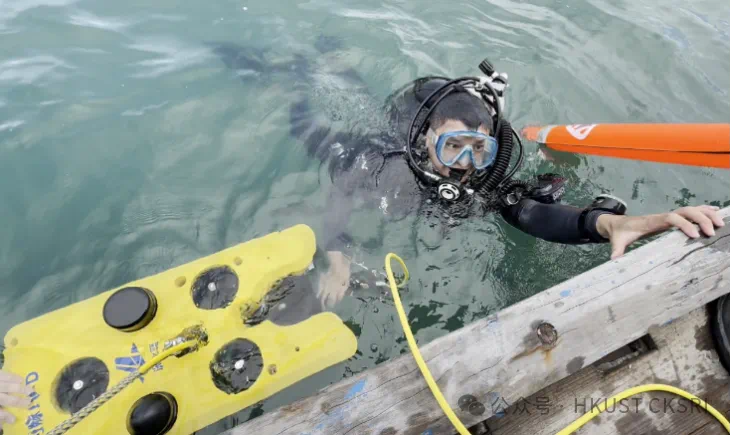

本次实验中,研究团队还首次开展了潜水员、水下机器人与自主水下航行器(AUV)的协作模式探索,让不同平台优势互补从而高效、安全地实施作业。潜水员通过全方位的现场协作、实时监督与系统指引,实时与水下机器人、AUV之间保持高效通讯,优化整体工作流程并确保作业安全,有效探索人工与自主机器人间协同作业新模式。

厦门大学东山太古海洋观测与实验站驻站科学家刘迟迟博士回收ROV

ROV抓取并回收海底的废弃渔网

二、多方合作促进跨领域协同创新

香港科技大学张福民教授表示,团队长期专注于水下智能装备的研发,此次与厦门大学在生态领域的协作,将进一步拓展技术在实际环境中的应用潜力。

厦门大学团队也指出:“通过两校合作,我们尝试并证实了水下机器人技术与生态保护工作的深度融合具有巨大潜力。未来,我们希望进一步加强跨学科协作,开发更高效、更可靠的技术方案,以期持续有效地保护与恢复珊瑚礁生态环境。”

厦门大学东山太古海洋观测与实验站驻站科学家刘迟迟博士(右一)与双方团队成员合影

此次联合试验的成功开展有力推进了水下机器人技术在海洋生态监测与保护领域的应用,并为今后水下智能化作业提供了重要理论支撑和实践经验。未来双方团队计划持续深化合作,进一步推动技术创新及海洋生态保护事业向前发展。

海上监测浮标

-

请填写相关信息